しくみ・原理

スペースサイクリング

<重心とバランス>

重心とは物体の重さの中心を指します。その物体を重心で支えることができれば、その物体は倒れません。重心が支点(支える場所)より高い位置にあると倒れやすくなります。物体が立体の場合、重心で支えることが難しくなります。

<重心を支点より低くする>

おもりをつけることで重心は変わってきます。物体の下の方におもりをつけると、この物体の重心を低くすることができます。重心が支点より下にある場合、物体がかたむくと重心の位置が上がります。重心は重力によって低い位置へ戻ろうとするので倒れません。

リニアモーターカー

< 磁石の性質>

引き合う磁石にはS極・N極があり、S極とN極を近づけると引き合います。反対にS極どうしN極どうしを近づけると、しりぞけ合います。

この性質を常に持っているものを永久磁石と言います。

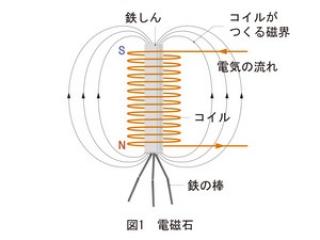

<電磁石>

鉄しんに導線を巻いてコイルを作ります。コイルに電流を流すと一時的に磁石になります。これを電磁石と言います。電流を流す向きや大きさをかえることによって、電極(N極・S極)の向きや磁力の強さを変えることができます。

<リニアモーターカーの浮上と前進>車両の下には永久磁石がついており、レールは電磁石になっています。

その永久磁石と電磁石がしりぞけ合い車両が浮上します。

また、電磁石の電極の向きを瞬時に変えていくことによって永久磁石と引き合ったり、しりぞけ合ったりをくり返し前に進みます。

これらが同時に起こるので、レールから車両が浮いた状態で前に進んで行きます。

ループコースター

<位置エネルギー>

物体は重力によって下へ落下します。落下したときに他の物体とぶつかる衝撃は、高い位置から落とした方が大きくなります。この高さによるエネルギーのことを位置エネルギーといいます。位置エネルギーは高さが高い方が大きく、重さが重いほど大きくなります。

< 運動エネルギー>

運動している(動いている)物体が持つエネルギーのことを運動エネルギーといいます。同じ重さでは速さが速い方が運動エネルギー

は大きく、同じ速さで動いているものは、重い方が運動エネルギーは大きい。

< 力学的エネルギー保存の法則>

位置エネルギーと運動エネルギーの和を力学的エネルギーといいます。摩擦や空気抵抗などがない場合、力学的エネルギーは一定に保たれます。これを力学的エネルギーの保存の法則といいます。

電磁誘導テーブル

<磁石>

磁石の力を磁力といい、磁力がはたらいている空間を磁界といいます。磁界の中で方位磁針のN極が指す向きを磁界の向きといい、磁界の様子は、磁力線であらわします。また、磁界は導線に電気を流すことでも発生させることができます。これは、電磁石のしくみです。

<電磁誘導>

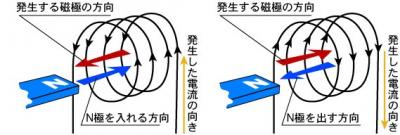

電磁石とは逆に、導線のそばの磁界を変化させるとき、導線に電気を流すこともできます。この現象を電磁誘導といいます。この時に流れる電流を誘導電流といいます。この電流は磁界の変化を打ち消す向きに流れます。磁石の力を強くしたり、磁石を速く動かすなどすると誘導電流は大きくなります。

磁石のN極をコイル(導線を筒状に巻いたもの)の上側から近づけるとき、コイルの上がN極、下がS極の電磁石になるように、コイルに電気が流れます。逆に、コイルから磁石のN極を上側へ遠ざけるとき、上がS極、下がN極の電磁石のようになり、逆向きの電気が流れます。コイルの巻き数を多くすると、誘導電流は大きくなります。

導線でなく金属板の場合は、金属板が導線の代わりをします。金属板に磁石のN極を上側から近づけると、金属板の上側がN極の電磁石になるように、渦状に電流(渦電流)が発生します。逆に上側に遠ざけると、逆向きに電流が発生します。金属板の材質が電気が流れやすいものほど、金属板が厚いほど誘導電流は大きくなります。

シャボンバリア

< 水の表面張力>

この展示装置では、人がすっぽり入れるほどの巨大なシャボンの膜ができます。できた膜は中心からしだいにくびれていきます。これには表面張力という液体がもつ性質が関係しています。水(液体)には、表面積(空気に触れている面積)をできるだけ小さくしようとする性質があり、このときに働く力を表面張力と言います。水は、水分子というものがたくさん集まってできていて、お互い引っ張り合っています。しかし、空気と水の境目(界面)では水分子が引き合うことろがないので、表面の水分子は引く力が強い内部に引き込まれて、表面が縮まります。これによって雨粒や水滴などは表面積のいちばん小さい球のかたちをとります。シャボン玉が球体になるのもこの力の働きによります。その他にも、表面張力は日常でよく見かけることがあります。

< 界面活性剤>

水で泡を作ろうとすると、すぐに割れてしまいます。これは、表面張力の働きによって、泡の膜ができる前に水だけでまとまってしまうからです。シャボン液の中には、表面張力を弱める「界面活性剤」というものが含まれています。

界面活性剤は水となじむ親水基と水になじまない疎水基の2つの性質を合わせ持ち、水側に親水基、空気側に疎水基と規則的に並ぶことでうすい膜をつくります。これが、シャボン玉の膜になります。

宇宙科学館では食器用洗剤と水の他に、洗たくのり(PVA)を入れています。入れる割合を参考にして、家でもシャボン液をつくってみましょう。

風のテーブル

< ベルヌーイの定理>

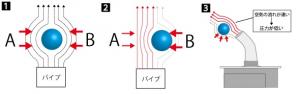

この展示物での注目ポイントは空気の流れです。ベルヌーイの定理によると、空気の流れの中では、流速が速いほど圧力( 空気が押す力) が下がります。下からの風にボールを乗せると図1のような空気の流れができます(層流)。この装置はパイプの中心ほど風が強いので、ボールが左右どちらかに押し出されます。ボールが右側にずれると、右側の空気の流れは遅くなり、圧力も高くなります。逆に、左側はボールが右にずれた分、中心の強い風が流れるので空気の流れが速くなり、圧力は低くなります。この圧力差によりずれたボールは圧力が高い方から低い方に押し戻されます。この現象の繰り返しによって前後左右にふらつきながら、空中にとどまります。この原理を利用すれば、上から下に吹く風の中にボールを吸い付けるように浮かばせることもできます。風の向きが斜めでも横からでも同じことが言えます。

この展示物での注目ポイントは空気の流れです。ベルヌーイの定理によると、空気の流れの中では、流速が速いほど圧力( 空気が押す力) が下がります。下からの風にボールを乗せると図1のような空気の流れができます(層流)。この装置はパイプの中心ほど風が強いので、ボールが左右どちらかに押し出されます。ボールが右側にずれると、右側の空気の流れは遅くなり、圧力も高くなります。逆に、左側はボールが右にずれた分、中心の強い風が流れるので空気の流れが速くなり、圧力は低くなります。この圧力差によりずれたボールは圧力が高い方から低い方に押し戻されます。この現象の繰り返しによって前後左右にふらつきながら、空中にとどまります。この原理を利用すれば、上から下に吹く風の中にボールを吸い付けるように浮かばせることもできます。風の向きが斜めでも横からでも同じことが言えます。

フライトシミュレーター

<4つの力>

飛行機には飛行に大きく関わっている4つの力があります。この4つの力を上手く利用して飛行を行っています。

・重力…飛行機を地球の中心に向かって引っ張る力

・揚力…飛行機を浮きあがらせる空気の力(主に主翼によってできる)

・推力…エンジンによって前に進む力

・抗力…推力とは逆にはたらく空気の力(空気抵抗)。着陸の際にブレーキとして利用することもできます。

飛行機が速度一定で真っ直ぐ前進している状態を水平飛行と言います。この時、機体にかかる力は重力と揚力、抗力と推力が同じ大きさになっています。

これらの力の大きさが変わることによって飛行機が加速・減速を行ったり、上昇・下降を行ったりします。

< 構造>

飛行機は、大きく分けて5つの構成でできています。

・胴体…パイロットや乗客、荷物を乗せる場所

・主翼…飛行機についている大きな2つの翼。主翼にはエルロン・フラップ・スラットなどという様々な役割をはたすものが取り付けられています。

・機体尾部…飛行機の一番後に垂直についている垂直尾翼と水平についている水平尾翼。垂直尾翼は、飛行機が前進しているときの安定性を保ちます。水平尾翼は、機体の水平方向の安定性を保ちます

・降着装置…離陸、着陸の時に使う飛行機の下についている車輪とそのシステム全体。ほとんどの航空機では飛行中は胴体か主翼の中に収納されています。

・エンジン…推力を作りだします。主に旅客機ではターボファンエンジン、速さを求める飛行機ではターボジェットエンジンを使用しています。

空気のエレベーター

ボウリングの球とパイプの隙間はほとんどない状態なので、掃除機を使って、ボウリングの上側にある空気を抜いていくと、上側の大気圧が下がります。

すると、下側からの大気圧に押されて、ボウリングの球が持ち上がります。上側の空気をすべて抜くことができれば、ボウリングの球の下側にかかる大気圧で、およそ350kgを持ち上げられます。

竜巻発生装置

竜巻は、積乱雲に伴って発生する強い空気の渦巻きです。 発達した積乱雲では強い上昇気流や、雨や雪にともなう下降気流(下に吹き降りる気流)が発生しており、その二つの気流のぶつかり合いが起こります。また、向きの違う風同士がぶつかり合って小さな空気の渦がつくられます。この渦と強い上昇気流が重なったときに竜巻になると考えられています。しかし、どのような条件がそろったときに竜巻になるかなど、未だに解明されてないところも多く残っています。

スピードガン

スピードガンから出た電波は、ボールが速いほど、はねかえってくる波の間隔はせまくなります。この間隔の違いでスピードを計算して測っています。

〈ドップラー効果〉

物に電波を当てると一部が反射して戻ってきます。止まっているものに電波をあてると、同じ波の間隔(周波数)の電波が戻ってきますが、動いているものに電波をあてると、戻ってくる波の間隔( 周波数) が変化します。このように物の速度(物の動き)により波の間隔が変化する現象を「ドップラー効果」といいます。

音も電波と同じように、波の性質を持つのでドップラー効果がみられます。救急車などがサイレンを鳴らして近づいてくるとき、音の間隔がせまくなるので、音程が高くなって聞こえます。逆に、離れていくときは、音の間隔が広くなるので音程が低くなって聞こえます。

パラボラトーク

焦点からパラボラに向かって話した声はパラボラに反射して相手のパラボラにむかいます。相手のパラボラに届いた声はパラボラに反射して焦点に集まり声が大きく聞こえるのです。

<パラボラ>

パラボラの表面は平らにはなっておらず、真ん中がへこんだ放物面になっています。正面からきた音を放物面でうけると反射して1 点にすべてを集める性質があります。その点を「焦点」と言います。逆に焦点から発した音はパラボラで反射すると反対側へまっすぐ進んでいきます。

光のテーブル

< 光の「反射」>

光がものにあたってはね返ることを「光の反射」といいます。鏡に反射する前の光を「入射光」、反射した後の光を「反射光」といい、それぞれの角度を「入射角」「反射角」といいます。「入射角」と「反射角」は等しくなります。これを反射の法則といいます。

< 光の「屈折」>

光は空気中からガラスや水などの透明なものにあたると光が折れ曲がって進みます。このように異なる物質の境界面で光が折れ曲がって進む現象を「光の屈折」といいます。屈折した光を「屈折光」といい、その角度を「屈折角」といいます。屈折角は入射・屈折する物質によって異なります。